Eisbären und Pinguine sind durch den Verlust ihres Lebensraums zu Symbolen des Klimawandels geworden. Die globale Erwärmung bedroht die Ökosysteme in den Polarmeeren. Dies ist Grund zur Sorge, denn die polaren Ökosysteme spielen eine wichtige Rolle für die menschliche Ernährung und tragen außerdem entscheidend dazu bei, Kohlenstoffdioxid aufzunehmen.

Ernährung

Die Meere der Arktis und Antarktis beherbergen wichtige Ressourcen für die menschliche Ernährung. So werden viele populäre Fischsorten in den Polarmeeren gefangen und antarktisches Krillöl boomt als Nahrungsergänzungsmittel. Davon profitieren sowohl regionale Bevölkerungsgruppen in der Arktis, aber auch Europa und die Welt.

Kohlenstoffdioxidaufnahme

Die Polarmeere nehmen große Mengen Kohlenstoffdioxid auf und reduzieren dadurch die globalen Konzentrationen von Klimagasen in der Atmosphäre. Bei der Kohlenstoffdioxidaufnahme spielen Mikroalgen (Phytoplankton) eine zentrale Rolle. Sie verwenden Kohlenstoffdioxid für die Fotosynthese und produzieren dabei Sauerstoff und Biomasse. Mit dem Absinken von Algenbiomasse wird ein Teil des so gebundenen Kohlenstoffs in große Wassertiefen transportiert und dem globalen Kreislauf damit langfristig entzogen. Dies ist die sogenannte biologische Kohlenstoffpumpe. Außerdem bilden die Algen die Nahrungsgrundlage des marinen Ökosystems. Der in den Algen gebundene Kohlenstoff kann durch das gesamte ozeanische Nahrungsnetz wandern, von Kleinkrebsen über verschiedene Fischarten bis hin zu Meeressäugern wie Walen und Robben. Wie viel Kohlenstoffdioxid durch die biologische Kohlenstoffpumpe aufgenommen werden kann, hängt deshalb von Räuber-Beute-Beziehungen ab und davon, wie abgestorbene Organismen im Wasser und am Meeresboden zersetzt werden. Diese Prozesse sind bisher nur ansatzweise erforscht.

Wie funktionieren die Lebensgemeinschaften in den Polarmeeren?

Die Ökosysteme in der Arktis und Antarktis haben sich über Millionen von Jahren an die dort herrschenden Umweltbedingungen angepasst. Die Polarregionen sind von Licht- und Temperaturextremen geprägt. Im Winter herrscht dauerhafte Dunkelheit und extreme Kälte, im Sommer geht die Sonne nie unter. Die Temperaturen in der Atmosphäre können auf minus 65 °C fallen. Die Organismen in den Polarmeeren finden aber recht konstante Lebensbedingungen vor. Kälter als minus 1,9 °C kann Meerwasser nicht werden, denn dann bildet sich Meereis. Polare Tiere und Pflanzen sind optimal an die Kälte und an die Lichtverhältnisse angepasst, trotz der unwirtlichen Bedingungen wimmelt es in den polaren Ozeanen von Leben. Kleinste Änderungen dieser stabilen Lebensbedingungen können viele Organismen aber nur schwer, manchmal gar nicht kompensieren.

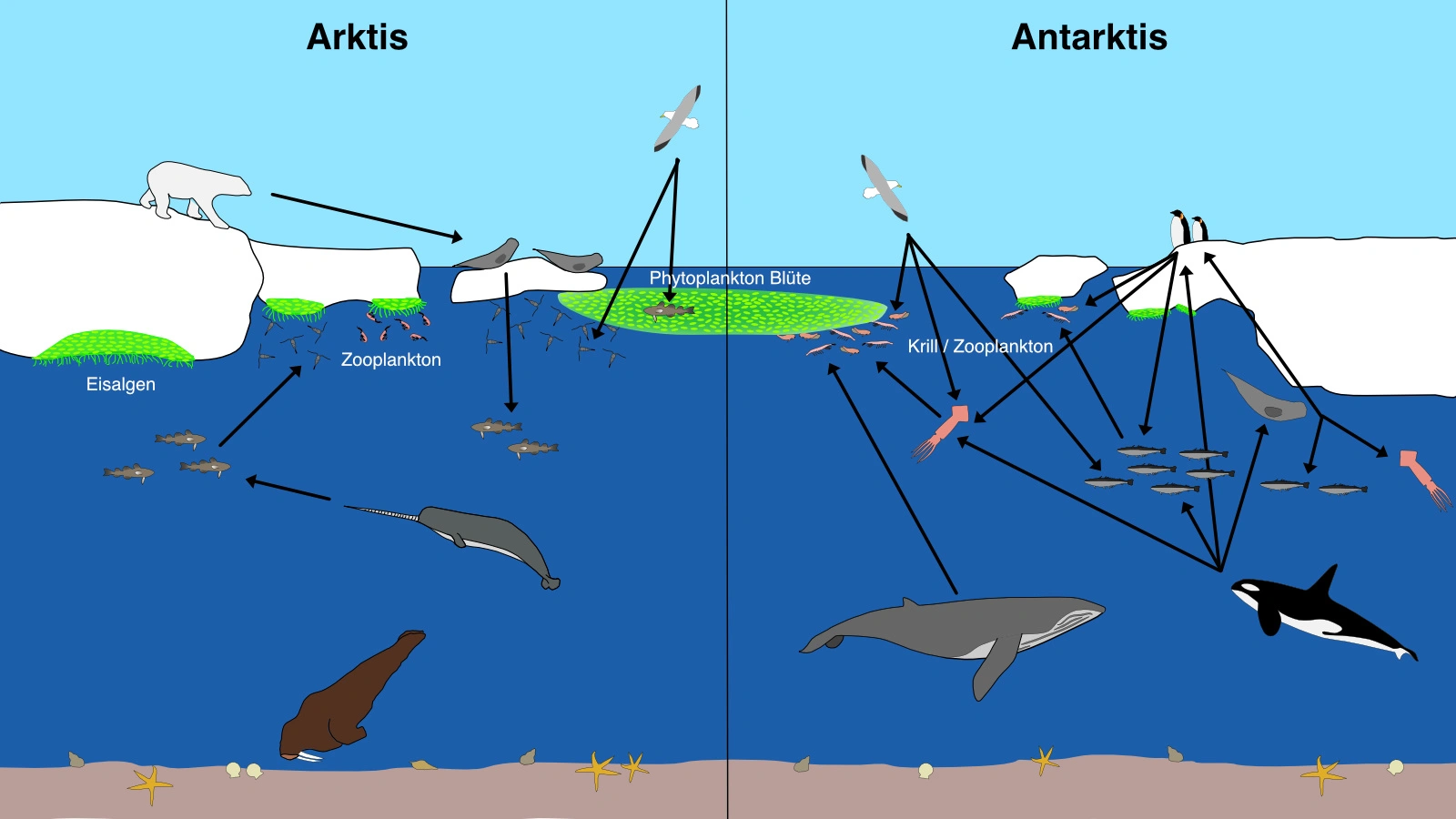

Das Meereis spielt für die polaren marinen Ökosysteme eine wichtige Rolle als Nahrungsquelle, Ruheplattform, Schutz oder Kinderstube. Jedes Frühjahr, wenn die Sonne wieder am Horizont auftaucht und die Tage länger werden, beginnt Licht durch die dicke Schnee- und Eisdecke bis zur Unterseite des Eises zu dringen, wo Eisalgen zu wachsen beginnen. Sobald der Schnee schmilzt, kann genügend Licht durch das Eis dringen, um das Wachstum des Phytoplanktons anzuregen – sehr kleine, treibende, pflanzenartige Organismen, die im Wasser leben. Als Nächstes kommt es zu einer Blüte oder Bevölkerungsexplosion des Phytoplanktons im Wasser. Algen und Phytoplankton sind die Nahrung für höhere Organismen, dem Zooplankton – winzige Meerestiere wie zum Beispiel Kleinkrebse und Krill. Durch das reichhaltige Nahrungsangebot können sich diese in erstaunlichem Maße vermehren. Das eiweiß- und fettreiche Zooplankton ist die Nahrung für eine große Anzahl von Tieren an der Spitze der Nahrungskette, darunter Pinguine, Fische, Robben und Wale.

Im Winter bietet das Meereis Schutz. Beispielsweise überwintert der antarktische Krill unter dem Meereis und die Eisalgen dienen ihm als Nahrungsquelle. Dadurch ermöglicht das Meereis dem Krill, bis zum Frühjahr zu überleben.

Wie verändern sich die Ökosysteme in den Polarmeeren?

Die Lebewesen in den Polarmeeren geraten durch den Klimawandel zunehmend unter Druck. Polare Meerespflanzen und -tiere reagieren deutlich sensibler auf Temperaturerhöhung und andere Stressfaktoren als marine Arten aus gemäßigten Breiten. Durch die spezielle Anpassung an konstant niedrige Umwelttemperaturen reagieren polare Lebewesen bereits auf geringe Temperaturerhöhungen mit deutlichen Veränderungen ihrer Stoffwechselprozesse und Fortpflanzungsraten. Empfindliche Arten verlagern – falls möglich – ihre Verbreitung oder sterben aus, während robustere Arten expandieren. Dadurch können die Nahrungsnetze nachhaltig gestört werden.

Mit dem Meereis schrumpft in beiden Polarregionen der Lebensraum für viele Arten. Gleichzeitig verlagern sich insbesondere in der Arktis mit dem Rückzug der Eiskante Nahrungsgründe polwärts. Vögel und Säugetiere, die bislang an der Eiskante gejagt oder gefischt haben, müssen demzufolge längere Wege in Kauf nehmen. Außerdem ändert sich bei polwärtigen Verlagerungen der Verbreitungsgebiete die Länge des Tageslichts und damit der saisonale Rhythmus. Dies kann die innere Uhr von Organismen aus dem Takt bringen, die wichtige Prozesse wie die Nahrungsaufnahme, Fortpflanzung oder Fettspeicherung steuert. Bisher ist noch weitgehend ungewiss, welche Konsequenzen die Änderungen der Tageslänge oder anderer Umweltfaktoren (z. B. Veränderungen des Meereises, Beginn der Phytoplanktonblüte, Veränderung der Nahrungsqualität und -quantität) für die polaren Lebewesen haben.

Zusätzlich führt die verstärkte Aufnahme von Kohlenstoffdioxid in den Polarmeeren zu Ozeanversauerung. Diese Ozeanversauerung ist vor allem für Kalkschalen bildende Organismen problematisch und kann den Lebensraum diverser Pflanzen und Tiere (zum Beispiel Krustenalgen, Muscheln, Schnecken, Krebse), darunter auch ökologische Schlüsselarten, erheblich einengen.

Woran arbeitet die Forschung?

Bisher ist kaum vorhersagbar, welche Konsequenzen die klimabedingten Umweltveränderungen für die Ökosysteme in den Polarmeeren haben werden. Die Auswirkungen auf die indigene, regionale und globale Bevölkerung sind ebenfalls ungewiss. Im Fokus der deutschen Polarforschung stehen folgende Fragen:

Wie gut können sich polare Meeresorganismen an die zum Teil rasanten Umweltveränderungen anpassen? Welche Prozesse sind hier entscheidend?

Die diversen Stressfaktoren, wie Temperaturerhöhung und Ozeanversauerung, führen zu Anpassungs- beziehungsweise Vermeidungsreaktionen der betroffenen Lebewesen. Es ist zu erwarten, dass mobile Arten ihre Verbreitungsgebiete polwärts in kühlere Regionen verlagern, soweit dies möglich ist. Eine solche regionale Verlagerung wurde zum Beispiel beim Antarktischen Krill festgestellt bei gleichzeitigem Populationsrückgang, aber auch bei bestimmten Seevogel- und Meeressäugerarten. In die Arktis dringen Einwanderer, zum Beispiel Plankton- und Fischarten oder Schwertwale, aus borealen Gebieten vor. Die meisten polaren Meeresbewohner sind durch vergleichsweise niedrige Stoffwechsel- und Wachstumsraten sowie lange Lebenszyklen und Generationszeiten gekennzeichnet, häufig auch durch eine geringe Nachkommenzahl. Das kann sich nachteilig auswirken, wenn konkurrierende Arten aus gemäßigten Gebieten in die Polarmeere einwandern. Langfristige Untersuchungen an repräsentativen Standorten sind notwendig, um die Verschiebung von Verbreitungsgrenzen und saisonaler Wanderungen zu dokumentieren sowie um die Veränderung von Produktivität und Populationszuständen zu erfassen. Das Verschwinden oder Abwandern von Schlüsselarten und die damit verbundenen Änderungen in der Zusammensetzung von Lebensgemeinschaften und Nahrungsnetzen können wichtige Ökosystemfunktionen in den Polarmeeren nachhaltig beeinflussen.

Labor- und Freiland-Untersuchungen zur Anpassungsfähigkeit von Schlüsselarten an einzelne beziehungsweise mehrere Stressoren sowie zu Veränderungen der Nahrungsnetze auf verschiedenen Ebenen sind notwendig. Dazu gehören Untersuchungen zur Anpassungsfähigkeit von Lebewesen, sowohl körperlich als auch im Verhalten. Untersuchungen zu Veränderungen in der genetischen Vielfalt von Populationen sowie zur Genregulation (Epigenetik) sind ebenfalls nnötig. Studien, die die Aktivierung von Genen unter bestimmten Umweltbedingungen erforschen, können ebenfalls zum Verständnis beitragen. Saisonale Phänomene und Rhythmen müssen erforscht werden, denn sie prägen die Anpassungsprozesse und Lebensstrategien vieler polarer Organismen. Es fehlt bisher auch an Ganzjahresstudien, vor allem Untersuchungen aus der dunklen Winterzeit sind rar.

Wie und wo gefährdet der Klimawandel die polaren marinen Ökosysteme mit ihren speziellen Lebewesen, Gemeinschaften und Funktionen?

Die Lebensräume im arktischen Ozean haben sich bereits stark verändert. Auch das Südpolarmeer, insbesondere im Bereich der Antarktischen Halbinsel, ist stark vom Klimawandel betroffen. Die Ostantarktis einschließlich des Weddellmeers steht möglicherweise am Beginn einer solchen großräumigen Veränderung.

Während das arktische Meereis seit Jahrzehnten in Ausdehnung und Dicke abnimmt, wird ein Meereisrückgang in großen Teilen des Südozeans erst seit Kurzem beobachtet. Es ist sehr wichtig, in den bisher wenig vom Klimawandel beeinflussten Ökosystemen klimabedingte Veränderungen von Anfang an zu analysieren. Diese Veränderungen müssen mit bekannten Prozessen im Nordpolarmeer verglichen werden. Die Erforschung der Lebensgemeinschaften im und unter dem Meereis der Polarmeere ist notwendig, um die Nahrungsnetze besser zu verstehen und Veränderungen vorherzusagen. Eine früher im Jahr einsetzende Eisschmelze könnte zu zeitlichen Verschiebungen (Mismatch) zwischen Nahrungsangebot und Präsenz von Konsumenten innerhalb des Nahrungsnetzes führen. Hier muss zum Beispiel die Bedeutung der Eisalgen für den Fortpflanzungserfolg von Algen fressendem Zooplankton bestimmt werden.

Wie wirken sich die Veränderungen der Ökosysteme auf nutzbare Güter und Dienstleistungen für den Menschen aus?

Ökosystemdienstleistungen sind die „Produkte“ der Ökosysteme, wie zum Beispiel Nahrungsmittel, oder Prozesse, wie die Bindung von überschüssigem Kohlenstoffdioxid, die den Klimawandel verlangsamen. Wie sich der Klimawandel auf die Biodiversität, Nahrungsnetze, Produktivität und damit auch auf die vom Menschen nutzbaren Güter und Ökosystemdienstleistungen in den Polarmeeren auswirkt, ist Gegenstand der Forschung. Die Anpassungsstrategien der Lebewesen in den Polarmeeren an die diversen Stressfaktoren müssen erfasst und verstanden werden. Die Veränderungen und ihre Ursachen müssen mit realistischen Ansätzen modelliert werden, um belastbare Vorhersagen künftiger Entwicklungen in verschiedenen Klimaszenarien zu ermöglichen.

Gibt es Kipppunkte mit unumkehrbaren Konsequenzen für diese Ökosysteme?

Um die vielfältigen Auswirkungen des Klimawandels realistisch abzuschätzen und klimatische Kipppunkte zu identifizieren, muss auch die Wirkung multipler Stressoren in den Polarmeeren in die Forschung einbezogen werden. Es gibt inzwischen vielversprechende Ansätze, ökologische Schlüsselprozesse bei der Weiterentwicklung von Klimamodellen zu berücksichtigen. Die ausgeprägte Komplexität biologischer Phänomene stellt die Modellierung jedoch vor große Herausforderungen.

Welche Arten und Ökosystemfunktionen eignen sich als Indikatoren für den „Gesundheitszustand“ der Ökosysteme in den Polarmeeren?

Indikatorarten können die Veränderungen im Zustand polarer Ökosysteme widerspiegeln. Schon identifizierte Indikatorarten sind zum Beispiel im Südpolarmeer der Antarktische Krill und Pinguinarten, in der Arktis dominante Ruderfußkrebse (Calanus-Arten) und der Eisbär. Sie reagieren – neben den Mikroalgen an der Basis der Nahrungsnetze – besonders empfindlich auf die Folgen der Erwärmung und des Meereisschwunds.

Wie beeinflusst der Klimawandel Nahrungsnetze in den Polarmeeren, deren Produktivität und Rolle im globalen Kohlenstoffkreislauf?

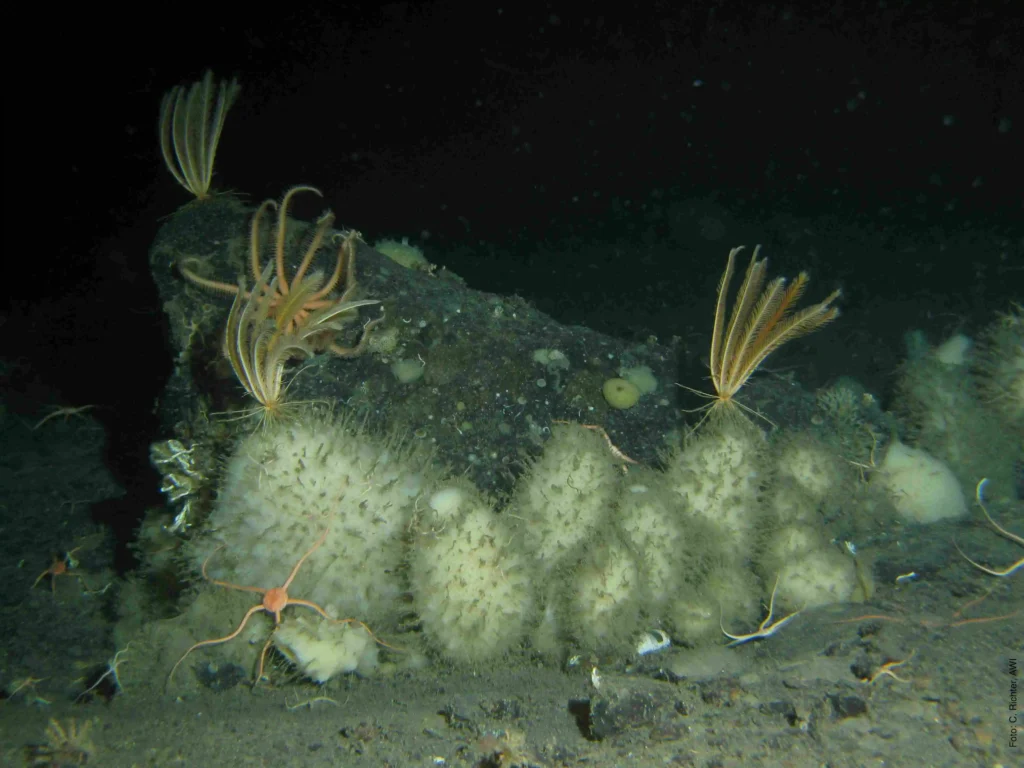

Als Folge der Erwärmung der Polarmeere wird ein Wechsel von großen einzelligen Kieselalgen (Diatomeen) hin zu kleineren Phytoplanktern (Flagellaten) vorhergesagt. Die damit verbundenen weitreichenden Konsequenzen für Produktivität, Wechselwirkungen zwischen Schlüsselarten im Nahrungsgefüge sowie für biogeochemische Kreisläufe und Ökosystemleistungen müssen noch erforscht werden. Ob und wie stark der Klimawandel die biologische Pumpe und damit den organischen Partikelregen zum Meeresboden (marine snow) beeinflusst, ist ebenfalls noch unbekannt. Verändert dies die Zusammensetzung der Bodenfauna, indem zum Beispiel spezielle Filtrierergemeinschaften (Schwämme, Korallen) in der Antarktis durch opportunistische Substratfresser mit geringerer Artenvielfalt ersetzt werden? Das Verständnis der Ökosystemänderungen ist sowohl für die Erforschung biologischer Reaktionen auf den Klimawandel als auch für die Wissenschaft im Rahmen von Schutzmaßnahmen erforderlich.

Wie lassen sich aus den Forschungserkenntnissen mithilfe von Modellierungsansätzen belastbare Zukunftsszenarien entwickeln?

Polare Organismen reagieren unterschiedlich auf den Klimawandel. Es ist eine große Herausforderung, die komplexen Veränderungen in den Lebensgemeinschaften wissenschaftlich zu untersuchen. Felduntersuchungen, Laboranalysen und vor Ort-Experimente sowie Ökosystemmodellierung sind notwendig, um die Vielschichtigkeit besser zu verstehen sowie um Schlüsselarten und -prozesse in den Ökosystemen zu identifizieren. Darauf aufbauend können realistische Zukunftsszenarien für die biologische Bindung überschüssigen Kohlenstoffs – und die Rolle der Biodiversität dabei – sowie für weitere Ökosystemdienstleistungen entwickelt werden. Solche Prozesse sind bisher in Klimamodellen unterrepräsentiert und müssen besser berücksichtigt werden. Dies gilt auch für Wechselwirkungen zwischen marinen und terrestrischen beziehungsweise polaren und angrenzenden borealen Ökosystemen.